営業活動やクライアント提案において、提案書は欠かせないビジネス文書です。

しかし、

「提案書の作成に毎回時間をかけすぎている」

「効率化できないか?」

と感じている方も多いのではないでしょうか。

私自身、以前は1通の営業提案書を作るのに約2時間もかかっていました。

文章の構成に悩み、表現に詰まり、クオリティに納得がいかず修正を繰り返す…。

その繰り返しでした。

しかし、ChatGPTを使って提案書作成を自動化・テンプレート化したことで、状況は劇的に変わりました。

「提案書 作成 ChatGPT」と検索してたどり着いた小さな一歩が、営業資料作成の効率化と時短を同時に実現する突破口になったのです。

なぜ提案書はいつも時間がかかるのか?

提案書を作成する際、「気づけば2時間経っていた…」という経験はありませんか?

特に営業職やフリーランスにとっては、クオリティの高い営業資料を短時間で仕上げるスキルが求められます。

それにもかかわらず、構成に迷い、文章に悩み、何度も修正を加えるうちに、想定以上の時間がかかってしまう。

実はそれ、あなたのスキル不足ではなく、「仕組み」の問題かもしれません。

この記事では、提案書の効率的な書き方を掘り下げながら、ChatGPTを活用して業務時間を削減する具体的な方法も紹介していきます。

ゼロから書くと構成にも文章にも迷う

提案書を完全にゼロから作成すると、まず「何から書けばいいのか」で手が止まってしまいます。

導入文から結論までの流れが定まらず、構成に悩む時間が長引くのです。

仮に構成が決まっても、次は「表現」や「説得力」に関する悩みが出てきます。

専門的すぎて伝わらなかったり、逆にざっくりしすぎて内容が薄く感じられたり…。

その調整だけで、30分?1時間を費やすことも珍しくありません。

さらに困るのが、「似たような提案書を何度も書いているのに、毎回まっさらな状態から始めている」こと。

これでは作業がルーチン化していても、改善されず非効率なままです。

一方で、ChatGPTのような生成AIを使えば、提案書の骨組みやテンプレートを再利用しつつ、必要な箇所だけを調整する方法も可能になります。

書き方そのものを見直すことで、作業時間は大幅に短縮できるのです。

修正対応が多く工数がかさむ

提案書の作成で見落とされがちなのが、「書いたあとの修正対応にかかる工数」です。

クライアントからのフィードバックに対応するたびに、文章の見直し、構成の組み替え、言い回しの修正などが必要になります。

あとから直す作業”が積み重なり、結果的に全体の作業時間が膨れ上がってしまうのです。

初稿では伝わっていたつもりでも、相手の期待や理解度とズレていると感じた瞬間、すべて書き直す羽目になることもあります。

さらに、「誰にでも通じる表現で書いたつもり」が裏目に出るケースもあります。

汎用的な内容では響かず、修正依頼が増えるだけで終わってしまう。

こうした無駄なやりとりが、作成→提出→修正→再提出…という悪循環を生んでいきます。

そこで活用したいのが、ChatGPTによる提案書のたたき台生成です。

あらかじめプロンプトに「業種」「課題」「提案内容」などを入力しておけば、ロジカルで伝わりやすい初稿を5分で自動作成できます。

修正の起点がしっかりしていれば、やりとりの手間も減り、提案業務全体がスムーズに流れるようになります。

読みやすさや説得力の調整に手間取る

提案書の出来を左右するのは、内容だけではありません。

どれだけ優れた提案でも、「読みづらい」「説得力に欠ける」と感じさせてしまえば、相手の心には届きません。

この「伝わる文章」に仕上げるまでが、意外と時間のかかるポイントです。

例えば、「もっと柔らかい表現に変えたい」「堅苦しくないトーンにしたい」と思っても、ぴったりの言い換えがすぐには思いつかないものです。

また、文章の流れがスムーズでないと、読み手の集中が切れてしまいます。

そうなると、提案内容そのものの説得力まで弱まってしまうのです。

「わかりやすさ」と「プロらしさ」のバランスを取る作業には、時間も気力も奪われがちです。

ここで役立つのが、ChatGPTによる言い回しの自動最適化です。

「もっとやわらかく」「もう少しビジネスライクに」などとプロンプトを追加するだけで、表現のトーンや難易度を瞬時に調整してくれます。

何度も言い換えを繰り返す作業に悩まされることなく、読みやすさと説得力を両立した文章を短時間で整えることが可能です。

ChatGPT導入で提案書作成はこう変わった

提案書を効率的に作りたいなら、ChatGPTの活用はもはや必須といえる時代です。

ただの時短ツールではなく、「誰に」「何を」「どう伝えるか」をロジカルに整理しながら、説得力のある提案書の土台を作れるのが特徴です。

私自身、このツールを業務に取り入れてから、文章の質・作成スピード・修正対応までが一気に改善されました。

このセクションでは、実際に取り入れて感じた提案書作成における3つの明確な変化を紹介します。

「ひな形+変数」で汎用化と時短を両立

ChatGPTを提案書作成に活用するうえで、最も効果を感じたのが「ひな形+変数方式」です。

これは、文章全体の骨組み(ひな形)を固定し、業種名や課題などの部分だけを変数として差し替える仕組みです。

例えば「導入背景」「課題」「提案内容」「期待される効果」という4つの基本構成を用意し、あとはクライアント情報を変えるだけ。

これにより、毎回ゼロから作り直す必要がなくなり、1通の提案書を15?30分で仕上げられるようになりました。

このテンプレート方式をChatGPTに組み込むことで、「美容室向け」「製造業向け」「士業向け」などの業種別の営業資料も一瞬で用意できるようになります。

まさに「提案書 作成 ChatGPT」の真骨頂です。

また、この仕組みなら複数人で運用しても品質のブレが少なくなります。

チーム内での提案スタイルも統一されやすく、営業力の底上げにも貢献します。

構成案をAIが瞬時に生成してくれる

提案書作成で手が止まる原因のひとつに、「文章の構成が決まらない」という悩みがあります。

どこから書き始めるか、どんな順番で展開するかが明確でないと、文章の流れが不自然になり、読み手にも伝わりづらくなります。

そんなときに頼りになるのが、ChatGPTによる構成案の自動生成です。

たとえば「提案書の構成を考えて」と入力するだけで、導入→背景→提案内容→効果→今後の流れというような自然な流れを瞬時に提案してくれます。

この機能が優れているのは、業種や課題の種類によって構成の中身を自動で調整してくれる点です。

「美容業界ならビジュアル訴求を強めに」「IT業界ならROI重視の構成に」など、文脈に応じた提案が可能になります。

これまで構成に悩んでいた時間が丸ごと不要になり、頭の中の整理から構成作成までをAIが代行してくれる感覚です。

結果として、文章を「どう並べるか」ではなく、「何を伝えるか」に集中できるようになりました。

提案書の骨組みを整える作業は、地味ながら非常に重要です。

そこをAIに任せられることで、スピードとクオリティを両立した資料作成が現実のものになりました。

表現の微調整も一言で済むように

提案書は「内容が合っていればOK」というわけではありません。

同じ事実でも、言い回しやトーンが適切でないと、相手に誤解を与えたり、説得力が落ちたりすることがあります。

たとえば、「柔らかい印象で伝えたい」「より専門的に見せたい」「フレンドリーに寄せたい」など、伝え方を調整したい場面は多いはずです。

しかし、こうした微妙な表現調整には時間と労力がかかり、一文の修正に数分かけてしまうことも珍しくありません。

そんなときにChatGPTが強い味方になります。

「もう少しやわらかく」「カジュアルな口調にして」「より専門的にして」などと一言指示を出すだけで、同じ内容の別バージョンが即座に生成されます。

この柔軟性のおかげで、書き直しのたびに文全体を見直す必要がなくなり、複数パターンの提案書を高速で作り分けることも可能になりました。

特に、プレゼン相手の役職や業界に応じて微調整したい場面では、ChatGPTの表現調整能力が大きな武器になります。

人間が手作業で書き換えるよりも、はるかにスピーディーで、違和感も少なく仕上がるのです。

結果として、文章の微調整に悩む時間が減り、伝わる言葉選びが効率よく実現できるようになりました。

実際に使っているChatGPTプロンプトを公開

「ChatGPTに何をどう指示すれば、提案書を作ってくれるのか?」

これは多くの方が感じる疑問です。AIは便利なツールですが、入力するプロンプト(指示文)次第で、出力される文章の質が大きく変わります。

このセクションでは、実際に私が業務で使っているChatGPT用のプロンプトを例としてご紹介します。

特に、業種別にテンプレートを組んでおくことで、誰でも再現性の高い提案書が短時間で作れるようになります。

業種別テンプレートの例

ChatGPTを営業資料の作成に活用する場合、最も効率的なのは業種ごとにプロンプトのテンプレートを用意しておくことです。

クライアントの特徴や課題は業種によって傾向が異なるため、それに合わせた構成が必要になります。

以下は、美容室向けの提案書を作成するためのプロンプト例です。

美容室向けプロンプト例

あなたは中小企業向けのAIコンサルタントです。

以下の情報をもとに、美容室向けの提案書を作成してください。

【業種】:美容室

【クライアントの課題】:電話予約対応が業務を圧迫している

【提案】:ChatGPT+LINEで自動予約対応を構築

【構成】:導入背景 → 課題の明確化 → 提案内容 → 想定される効果 → 今後のステップ

このようなテンプレートを一度作っておけば、内容を「飲食店」「士業」「ECサイト」などに差し替えるだけで別業種にも展開可能です。

さらに、業種特有の用語や傾向も盛り込んでおけば、出力される文章の精度が一段と高まります。

ChatGPTは一貫性のあるパターンに強いため、テンプレート活用との相性が非常に良いのです。

結果として、誰でも短時間でプロ品質の提案書が作れるようになり、営業活動のスピードとクオリティが飛躍的に向上します。

プロンプト設計で結果が大きく変わる

ChatGPTを提案書作成に使う際、最も重要なのは「プロンプト設計」です。

どんなに高性能なAIでも、曖昧な指示では曖昧な文章しか出力されません。

逆に言えば、適切な情報を整理して与えれば、AIは非常に高品質な文章を短時間で生成してくれます。

たとえば、「提案書を書いて」とだけ入力すると、一般的すぎる無難な文章が返ってきます。

しかし、

「誰に向けた提案書か(ターゲット)」

「どんな課題を解決するのか(目的)」

「どう解決するのか(手段)」

まで明確にすると、文章の構造や語彙の選び方まで変わってきます。

良いプロンプトの構成要素

役割の指定:あなたは◯◯の専門家です

対象業種・業界:例)飲食店、美容室、士業など

クライアントの具体的な課題:時間不足、売上減少、人手不足など

提案内容の概要:ツール導入、運用代行、改善策の提示など

出力形式の指示:◯◯の構成で書いてください、文末に行動喚起を含めてください

など

これらを意識するだけで、文章のロジック、トーン、読みやすさが格段に上がります。

実際、私が同じ課題内容でプロンプトの書き方だけを変えたところ、AIが出力した提案書の完成度に明らかな差がありました。

ChatGPTは魔法の杖ではありません。

「プロンプトの質がすべて」と言っても過言ではないほど、最終的な成果に直結する要素なのです。

注意すべき入力のコツとは?

ChatGPTを使って提案書を作成するうえで、「思った通りの文章が出てこない…」と感じたことはありませんか?

それは、AIの能力が足りないのではなく、入力するプロンプトの設計に改善の余地がある可能性が高いです。

多くの人がやってしまいがちなのが、「おまかせで」「いい感じに」などの曖昧な指示を与えてしまうこと。

これではAIが判断できず、抽象的で汎用的な文章になり、クライアントには響きません。

また、「課題」や「提案内容」が曖昧なままだと、ピントのずれた提案書が仕上がってしまうこともあります。

たとえば「業務効率を改善」と書いただけでは、何をどう改善するのか不明確で、読み手の納得感も薄れてしまいます。

プロンプト入力の3つのコツ

・目的と対象を明確にする

誰向けの資料なのか、何を伝えたいのかを最初に伝える

・具体的なキーワードを入れる

「電話対応の負担軽減」「自動予約対応」など、具体的な課題や提案を記述する

・出力形式を指定する

「導入 → 課題 → 解決策 → 効果 → 今後の流れ」のように、構成も事前に伝える

これらを意識するだけで、AIがあなたの“思考の代弁者”として機能し始めます。

「ChatGPTは使えない」と感じる方ほど、この入力のコツを見直すだけで、精度の高い提案書が短時間で仕上がるようになるはずです。

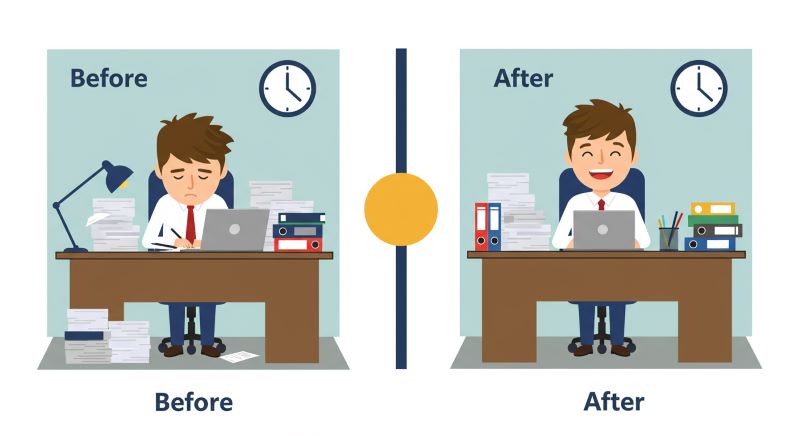

ビフォーアフターで比較 作業時間80%削減の理由

「提案書を作る時間がもっと短くなれば…」

多くのビジネスパーソンが抱えるこの悩みを、私はChatGPTの導入で一気に解決することができました。

導入前は、1通の提案書を仕上げるのに1時間半?2時間かかることも珍しくありませんでした。

構成を考え、文章を練り、表現を整え、修正を重ね…気づけば脳も体力もすり減っていたのです。

ところが今では、同じ内容の提案書がわずか20~30分で完成。

しかも精度が落ちるどころか、読みやすさも説得力もアップしています。

このセクションでは、作業時間が80%削減された理由を、ビフォーアフター形式で具体的にご紹介していきます。

作業工数・体力・メンタルの削減効果

ChatGPTを導入する前、提案書作成は「重たいタスク」の代表格でした。

パワーが必要な業務でありながら、非効率なやり方に頼っていたことで、毎回多くの時間と気力を奪われていたのです。

初稿作成に1時間

修正や構成の見直しに30分

表現の調整でさらに15分…

と、1通の提案書に合計2時間以上かけることが当たり前でした。

しかし、ChatGPTを活用しはじめてからは、構成案も本文のたたき台も自動生成されるようになり、自分で考える作業のボリュームが劇的に減少。

結果として、作業時間だけでなく、精神的なストレスや「やらなきゃ…」という心理的負担までも軽くなったのです。

特に、毎日のように提案書を作る職種にとって、体力と集中力の消耗を防げることは非常に大きなメリットです。

浮いた時間は、新しいアイデア出しやクライアントとのコミュニケーションなど、もっと価値の高い仕事に充てられるようになりました。

提案書の質も上がり評価されやすくなった

ChatGPTを導入してから感じたのは、単に作業時間が短くなっただけでなく、提案書そのもののクオリティも明らかに向上したという点です。

これまで、自分ひとりで文章を組み立てていたときは、どうしても主観に偏ったり、言い回しがマンネリになったりしがちでした。

それに対してChatGPTは、客観的なロジックと豊富な語彙を使い分けながら、説得力のある文章を構築してくれます。

特に変化を感じたのは、以下のポイントです。

読みやすく論理的な構成になった

課題と提案のつながりが明確になった

専門性を適切に盛り込んだ文章が書けるようになった

これらはすべて、提案書として最も重要な「納得感」と「伝わりやすさ」に直結します。

実際、クライアントから「読みやすくて分かりやすい」「ここまで整理されてる提案書は珍しい」といったポジティブなフィードバックをもらえる機会が増えました。

つまり、ChatGPTを活用することで、スピードと質の両方をバランス良く高めることが可能になるのです。

この「提案力の向上」は、単なるAI導入による効率化を超えて、ビジネスの成果そのものに貢献してくれます。

提案スピードが上がり機会損失も減少

ビジネスの現場では、「早い者勝ち」で勝負が決まる場面が多々あります。

特に提案業務では、タイミングを逃したことで契約に至らなかったというケースも珍しくありません。

ChatGPTを活用してから、提案書のスピード感が大きく変わりました。

以前は、「1~2日かけて作るのが当たり前」だった資料も、今では当日中、早ければ1~2時間で提出できるようになったのです。

この変化により、次のような成果が出ました。

商談の余韻が残っているうちに、提案書を即送付

クライアントの熱量が冷める前にアクションできる

「対応が早い会社」としての信頼感アップ

特に、競合他社との比較検討がされやすい市場では、スピード感がそのまま差別化ポイントになります。

早く出すことで「真剣に向き合ってくれている」と感じてもらえ、意思決定を後押しする要因にもなるのです。

また、機会損失だけでなく、社内のボトルネック解消にもつながります。

提案作成に時間を取られなくなることで、他の重要業務に集中できる環境が整い、全体のパフォーマンスも向上しました。

よくある失敗とChatGPT活用の注意点

ChatGPTは非常に優れたツールですが、使い方を間違えると「なんか微妙…」という結果にもなりかねません。

特に、初めて提案書作成に使う人ほど、ありがちなミスや落とし穴にハマりやすい傾向があります。

このセクションでは、私自身が試行錯誤しながら気づいた、ChatGPTを使いこなすための注意点や失敗事例を詳しく紹介します。

正しく使えば強力な味方になりますが、「ただ使えばいい」では成果につながらないことをぜひ知っておいてください。

おまかせ入力でうまくいかない理由

ChatGPTに対して「いい感じで提案書を書いて」と丸投げしていませんか?

それでは、高品質なアウトプットはまず期待できません。

というのも、AIは人間のような「意図の読み取り」はできず、入力された情報だけで判断してしまうからです。

「おまかせ」「適当にいい感じで」「営業資料を作って」などの曖昧な指示では、AIは困ってしまいます。

その結果、どこにでもあるような汎用的な文章が出てきて、結局あとから全部手直しする羽目に。

また、抽象的すぎる指示は、構成も不自然になりやすく、説得力に欠ける内容になりがちです。

読み手に刺さる提案書に必要なのは、明確な「目的」「背景」「伝えるべき相手の像」です。

ChatGPTは優秀なアシスタントではありますが、使う側が設計しないと力を発揮できない道具です。

言い換えれば、「丸投げではなく、設計と指示がすべて」と言っても過言ではありません。

提案書作成の効率化を本当に目指すなら、「まず自分の頭で整理してから指示する」ことを意識するだけで、アウトプットの質は劇的に変わります。

クライアント情報が足りないと汎用的になる

提案書は「相手のための資料」である以上、誰に・どんな課題に対して・どんな価値を提供するかが明確でなければ、響く文章にはなりません。

ChatGPTに提案書作成を依頼する際、クライアントに関する情報が曖昧だったり、少なすぎたりすると、出力される文章も抽象的でぼやけた内容になってしまいます。

たとえば、「飲食店向けに売上を上げる提案を」と入力しただけでは、AIはどんな業態か(カフェ?居酒屋?フードコート?)、何に困っているのか(人手不足?回転率?予約管理?)がわかりません。

その結果、「一般論としては合っているけど、どこか他人事のような内容」になり、相手の心に刺さらない文章が出来上がってしまうのです。

記載すべきクライアント情報の例

業種・業態(例:美容室、BtoB製造業、税理士事務所など)

現在の課題(例:予約対応の手間、販路の拡大、見込み客の獲得)

現在の運用状況(例:紙台帳で管理している、SNSを活用できていない)

提案の目的(例:LINE予約導入による省力化、広告運用の自動化)

こうした具体情報を最初にしっかり伝えることで、AIが提案の「切り口」や「言葉の選び方」を正しく調整してくれます。

結果として、「この人、うちのことわかってるな」と感じてもらえる、説得力ある提案書が完成します。

逆に、情報が不足していると、せっかくのAIのパワーも活かしきれず、凡庸で使い回し感のある資料に終わってしまうのです。

修正せずそのまま提出するリスク

ChatGPTが生成する提案書の文章は、非常に自然で整っているため、「もうこれで十分」と感じて、そのまま提出してしまう人もいます。

しかし、これは思わぬリスクにつながる危険な行動です。

まず第一に、ChatGPTの出力はあくまで「たたき台」。

文法的には正しくても、細かいニュアンスや業界特有の言い回し、社内の表現ルールなどに合っていないことがあります。

また、AIが前提としている情報が間違っていたり、クライアントの状況とズレていたりすると、一見正しそうでも中身はズレた提案書になってしまう可能性も。

そのまま提出すれば、「内容が的外れ」「ちゃんと考えてない印象」と受け取られ、信用を損ねることにもなりかねません。

提出前に必ずチェックすべきポイント

クライアントの名前や業種などに間違いがないか

表現が過度に機械的・不自然ではないか

提案内容が相手の課題にフィットしているか

誤字脱字やロジックの矛盾がないか

ChatGPTは非常に強力なサポート役ではありますが、最終的な責任は常に人間側にあることを忘れてはいけません。

人の手による確認・修正が入ることで、「実用レベル」から「成果の出る提案書」へと進化するのです。

AIを「書記」として使いながら、あなた自身が最終チェックを担う「ディレクター」になる意識が重要です。

まとめ 提案書作成もAI時代に最適化しよう

提案書作成に毎回時間を取られていた日々は、もう過去の話です。

ChatGPTを活用することで、作業時間を約80%削減しながら、質も伝わりやすさも劇的に向上させることが可能になりました。

ゼロから構成を考える必要がない

プロンプト次第で内容の精度が上がる

表現のトーン調整もワンタッチで対応

提案スピードが格段にアップ

AIをたたき台として使うことで、最終品質もブレなくなる

こうしたメリットを活かせば、「時間がない」「提案が通らない」そんな悩みは一気に解消できます。

これからは、ただ書くのではなく、AIと連携して「速く・伝わる提案書」を当たり前に作る時代です。

まだ導入していない方は、ぜひ一度試してみてください。

そしてすでに使っている方も、プロンプトの設計や活用方法を見直すだけで、成果に直結するアウトプットが得られるようになります。

今後の提案書作成は、「自分ひとりで書く」から「AIと一緒に最適化する」時代へ。

あなたもその一歩を、今日から踏み出してみませんか?