AI導入を考えているけれど、補助金の種類や申請方法が複雑で不安…。

そんな中小企業の方も多いのではないでしょうか。

本記事では2025年に利用できるAI補助金の種類や対象経費、申請の流れをわかりやすく解説します。

最後まで読めば、自社に合った補助金を選び、スムーズに申請へ進める知識が身につきます。

目次

AI補助金とは何か

AI補助金とは、中小企業や個人事業主がAIを導入する際に国や自治体から受けられる支援制度です。

AI導入にはシステム開発費やツール購入費、人材育成の費用など多額の投資が必要になります。

その負担を軽減するために補助金が用意されており、導入を後押しする役割を担っています。

特に中小企業にとっては資金面の不安を解消できる大きなチャンスといえるでしょう。

助成金との違いを理解する

補助金とよく混同されるのが助成金です。

両者は似ていますが、仕組みが異なります。

補助金は国や自治体の予算に基づき公募され、審査を通過した事業者のみが利用できます。

一方で助成金は条件を満たせば基本的に受け取れる仕組みになっており、採択率という概念がありません。

たとえば雇用環境改善や人材育成に関する助成金は、要件さえ満たせば支給されるケースが多いです。

AI導入を考える際は、補助金と助成金のどちらが自社に合うかを確認することが重要です。

AI導入で補助金が注目される背景

近年、AIは業務効率化や生産性向上に欠かせない技術として注目されています。

特に人手不足やコスト高騰に悩む中小企業にとって、AIは経営改善の有力な選択肢です。

しかし導入コストが高額なため、補助金の存在が大きな支えになっています。

さらに国としてもデジタル化やDX推進を進める政策の一環としてAI導入を後押ししており、多様な補助金制度が整備されています。

背景を理解しておくと、制度を有効に活用しやすくなります。

中小企業が利用できるAI補助金制度

AI導入に活用できる補助金は複数あり、それぞれ目的や対象が異なります。

どの制度を選ぶかによって支援内容が大きく変わるため、特徴を正しく理解しておくことが欠かせません。

ここでは代表的な5つの補助金制度を紹介します。

ものづくり補助金

ものづくり補助金は、中小企業が革新的なサービスや製品を開発する際に活用できる制度です。

AIを活用した生産プロセスの改善や新しい製品の開発などが対象となり、比較的幅広い分野で申請できます。

補助率や上限額は事業規模や内容によって異なりますが、採択されれば大きな資金支援を受けられるのが魅力です。

製造業に限らず、業務効率化を目的としたAI導入でも利用可能な点が特徴といえます。

IT導入補助金

IT導入補助金は、AIを含むITツールを導入する際に活用できる制度です。

対象となるのは、事務作業の自動化や顧客管理システムの導入など、中小企業の業務効率化に直結する取り組みです。

導入に必要なソフトウェアやクラウドサービスの購入費用が補助対象となるため、比較的ハードルが低く利用しやすい補助金といえるでしょう。

中小企業省力化投資補助金

中小企業省力化投資補助金は、人手不足に対応するための省力化設備やAIツールの導入を支援する制度です。

たとえば、倉庫での自動仕分けシステムや小売業の自動レジ導入など、人材不足を補う取り組みが対象となります。

人件費削減と生産性向上の両立を目的としているため、労働集約型の業種に特に適しています。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金は、従業員数が少ない企業や個人事業主を対象にした制度です。

販路開拓や業務改善を目的としたAI活用が対象となり、ホームページ制作やオンライン広告の運用にAIツールを使う場合も申請できます。

比較的少額ながらも、成長のきっかけを作れる支援制度として注目されています。

新事業進出補助金

新事業進出補助金は、新しい市場に挑戦する中小企業を支援する制度です。

AIを活用して新サービスを立ち上げたり、異業種分野へ参入したりする取り組みが対象となります。

これまでの事業基盤を活かしながら新しい挑戦をする企業にとって、リスクを軽減する貴重な資金源となるでしょう。

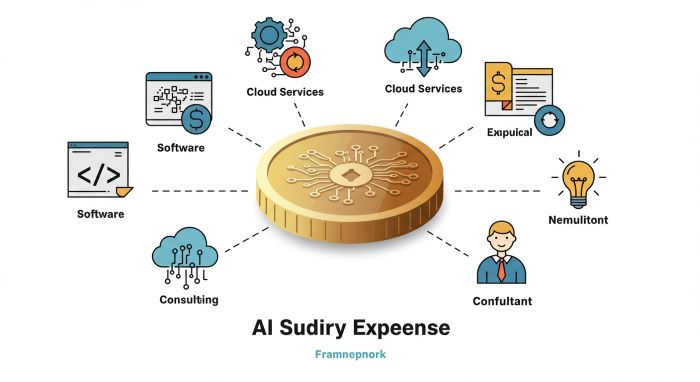

AI補助金の対象経費

AI補助金は幅広い経費を対象としており、制度によって細かな条件は異なります。

ただし基本的な枠組みは共通していて、大きく分けると「導入や開発にかかる費用」「外部委託やコンサルティング費用」「知的財産や関連経費」に分類できます。

ここでは代表的な対象経費を整理して紹介します。

AIシステム導入や開発にかかる費用

補助金の中でも最も多く認められるのが、AIシステムの導入や開発に関連する費用です。

具体的にはAIソフトウェアの購入、クラウドサービスの利用料、機械装置の導入費などが含まれます。

さらに自社に合わせたカスタマイズ開発やシステム構築も対象になるケースがあり、初期投資の負担を大幅に軽減できるのが特徴です。

たとえば製造現場での需要予測システムや、小売業での在庫管理AIの導入も支援の範囲に含まれる場合があります。

外注・コンサルティングにかかる費用

AIを導入する際には、自社だけで対応できない部分を外部に委託するケースも多いです。

補助金では、専門家へのコンサルティング費用や外部開発会社への委託費も対象として認められる場合があります。

申請書類の作成サポートや導入効果のシミュレーションを依頼する費用も補助対象になることがあり、専門家の知見を活かしやすくなる点がメリットです。

これにより中小企業でも無理なくAIを導入できる環境が整います。

知的財産や関連経費

AIを導入する際には、特許出願や著作権の保護など知的財産に関わる費用が発生する場合があります。

補助金制度の中には、こうした知財関連経費を対象に含めているものも存在しています。

さらに研修や教育にかかる費用や、関連する備品購入など周辺的なコストが認められることも少なくありません。

AI活用を長期的に定着させるには人材育成や知的財産の保護が欠かせないため、これらの費用が補助対象に含まれることは企業にとって大きな後押しとなるでしょう。

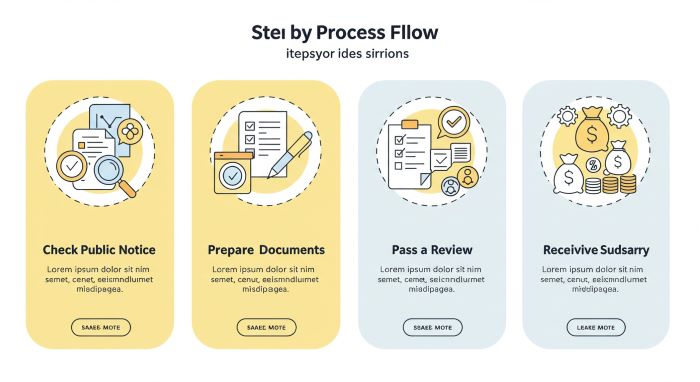

AI補助金を申請する流れ

AI補助金は制度ごとに細かな違いがありますが、基本的な申請手順は共通しています。

流れを理解していれば、準備不足による不採択を避けやすくなるでしょう。

ここでは一般的な4つのステップを紹介します。

公募情報を確認する

最初に行うべきなのは、公募情報の収集です。

補助金は年度ごとに内容や募集期間が変わるため、常に最新の情報をチェックすることが大切です。

経済産業省や中小企業庁の公式サイト、各自治体の広報ページなどを活用すると効率的に情報を得られます。

締め切りを過ぎると申請できないため、余裕を持ったスケジュール管理が求められます。

申請書類を準備する

次に必要なのは、申請書類の作成です。

事業計画書や経費の見積書、会社の決算書など、多くの書類が必要になります。

特に事業計画書は審査の重要な判断材料となるため、自社がAI導入でどのように課題を解決し、成果を出すのかを具体的に記載することが欠かせません。

審査員が理解しやすい構成にまとめることが採択率を高めるポイントです。

審査から交付決定までの流れ

申請書類を提出すると、内容の審査が行われます。

審査では事業の新規性や実現可能性、経済的な効果などが重視されます。

採択されれば交付決定通知が届き、その後に事業を開始できる仕組みです。

交付決定前に契約や発注を行うと補助対象外となるため、必ず決定通知を受け取ってから着手するよう注意しましょう。

実績報告と補助金の受給

事業を完了した後は、実績報告を提出する必要があります。

どのように資金を使ったか、成果はどうだったかを明確に示すことが求められます。

報告が認められれば補助金が支給され、導入にかかった経費の一部が還元されます。

報告内容に不備があると入金が遅れる可能性もあるため、正確でわかりやすい書類作成を意識しましょう。

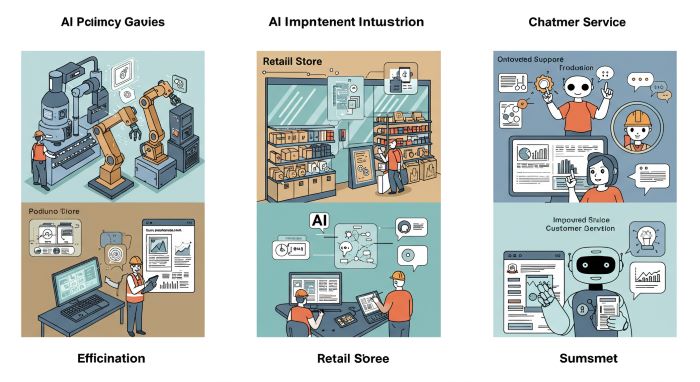

AI補助金を活用した事例

AI補助金を実際に活用した事例を知ることで、自社での導入イメージを描きやすくなります。

業種ごとに取り組み方や得られる成果は異なるため、代表的な3つの事例を紹介しましょう。

製造業での生産効率化

ある中小製造業では、需要予測AIを導入するために「ものづくり補助金」を活用しました。

従来は経験や勘に頼った生産計画が中心で、在庫の過不足が頻発。

AI導入後は販売データを自動分析できるようになり、計画精度が大幅に向上。

結果として在庫コストが減少し、残業時間の削減にもつながりました。

補助金を活用することで、初期費用を抑えつつ競争力を高められた好例です。

小売業での需要予測と販路拡大

小売業の事例では、「小規模事業者持続化補助金」を活用してAIによる需要予測ツールを導入しました。

これにより季節や天候に合わせた仕入れが可能になり、欠品や廃棄を減らすことに成功しています。

さらに、AIを使ったオンライン広告運用も行い、新規顧客の獲得につなげました。

少額ながらも補助金を利用することで、デジタル化と販路拡大を同時に実現できた点が特徴です。

サービス業での顧客対応の自動化

サービス業のケースでは、チャットボット導入に「IT導入補助金」を利用しました。

これまで電話対応に多くの人手を割いていましたが、AIチャットボットを導入したことで問い合わせの一次対応を自動化。

顧客は24時間いつでも問い合わせが可能となり、満足度が向上しました。

一方で従業員は本来の業務に集中できるようになり、生産性の向上にも寄与。

補助金によってリスクを抑えつつ、新しい働き方を取り入れられた成功事例といえるでしょう。

AI補助金を活用する際の注意点

補助金は魅力的な制度ですが、正しく理解していないと採択されなかったり、思わぬトラブルにつながるケースも。

ここでは申請時に特に注意しておきたいポイントを3つ紹介します。

対象条件や経費に該当しないリスク

補助金にはそれぞれ対象となる事業や経費が細かく定められています。

要件を満たしていない場合、申請しても採択されない可能性が高いです。

たとえば補助対象に含まれない機器を購入したり、導入目的が制度の趣旨と合わなかったりすると不採択につながります。

事前に募集要項をよく確認し、対象範囲に自社の取り組みが合致しているかを必ず確認しましょう。

申請手続きが煩雑で時間がかかる点

補助金の申請には多くの書類が必要で、作成にも時間を要します。

特に事業計画書は審査の大きな判断材料となるため、丁寧に作り込むことが欠かせません。

締め切り直前に慌てて準備すると不備が出やすく、結果的に不採択ややり直しに発展する恐れがあります。

余裕を持って早めに取り組み、必要に応じて専門家の支援を受けると安心でしょう。

交付決定前に発注すると対象外になる点

補助金は交付決定通知を受けてから対象経費を使うことが原則です。

通知が出る前に契約や発注を行うと、その費用は補助の対象外になります。

実際にこのミスで補助金を受け取れなかった事例も少なくありません。

導入を急ぐあまりに契約を先行させるのではなく、交付決定を受けてから進めることが重要です。

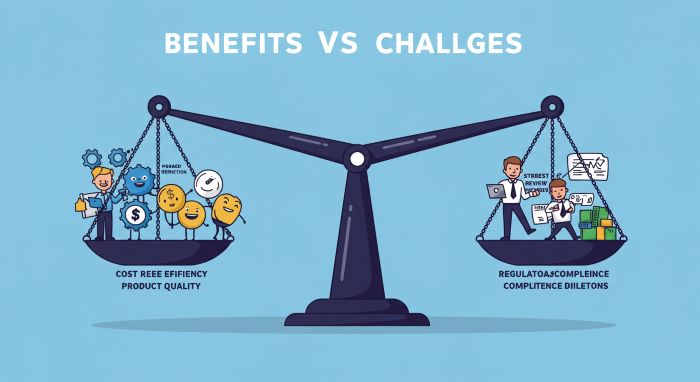

AI補助金のメリットとデメリット

AI補助金は資金面で大きな魅力がある一方で、注意すべきデメリットも存在します。

良い点と課題をあらかじめ理解しておけば、導入判断を冷静に進められるでしょう。

資金面で負担を軽減できる

AI導入には多額の費用が必要ですが、補助金を利用することで初期投資の負担を抑えられます。

たとえばシステム開発費やコンサルティング費用など、本来なら大きな出費となる部分も補助対象に含められるため、中小企業でも挑戦しやすい状況が整います。

資金繰りに余裕が生まれれば、新しいプロジェクトや人材育成に資金を振り分けられる点は大きな利点といえるでしょう。

導入コストが高く審査が厳しい

一方で補助金には課題もあります。

AI導入自体のコストは高額で、補助金を利用しても自己負担が残る点は避けられません。

また申請内容が不十分だと採択されず、時間や労力が無駄になる可能性もあります。

特に競争率の高い制度では、専門家の支援を受けなければ合格が難しいケースも少なくありません。

補助金を過信せず、事業全体の計画に組み込んで活用する姿勢が求められるでしょう。

AI補助金を成功につなげるポイント

補助金は申請すれば必ず受けられるわけではなく、採択されるためには準備と工夫が欠かせません。

ここでは、成功につなげるための3つのポイントを紹介します。

事業計画を具体的に作成する

審査で最も重視されるのが事業計画書です。AIを導入してどのような課題を解決し、どの程度の効果を得られるのかを数値や事例を交えて示す必要があります。

抽象的な表現に終始すると説得力に欠けてしまうため、実現可能性や収益性を具体的に記載しましょう。

明確な目標を提示できれば、審査員に好印象を与えられるはずです。

専門家の支援を受ける

補助金の申請は複雑で、書類作成の経験がないと時間がかかります。

そのため、行政書士や中小企業診断士などの専門家に相談するのも効果的です。

プロの視点から計画書をブラッシュアップできれば、採択率の向上につながります。

費用はかかりますが、不採択による損失を考えれば投資する価値があるといえるでしょう。

早めに準備を始める

補助金は募集期間が限られており、直前に慌てて準備すると不備が出やすくなります。

特に必要書類の収集や見積もりの取得には時間を要するため、早めの着手が重要です。

余裕を持って動き出せば、計画を練り直す猶予も生まれます。

時間的な余裕は心理的な安心にもつながり、結果的に採択される可能性を高めることにつながるでしょう。

まとめ AI補助金を活用して競争力を高めよう

AI補助金は、導入にかかる高額な費用を軽減し、中小企業がデジタル化を進める大きな後押しになります。

制度にはそれぞれ条件や対象経費の違いがあり、事前に内容を正しく理解しておくことが欠かせません。

採択されるためには、具体的な事業計画を作り込み、必要に応じて専門家の力を借りることが有効です。

さらに、補助金は募集期間が限られているため、早めの準備が成功への近道となります。

制度をうまく活用できれば、資金面の不安を抑えながらAIを導入し、自社の競争力を高めることができるでしょう。

もし導入を検討しているなら、今のうちから情報収集を始め、次の公募に備えることをおすすめします。